La marea de carbono

Por años, los océanos hicieron el trabajo sucio: absorber el carbono que tiramos al aire y mantener el clima en equilibrio.

Pero algo cambió. Entre emisiones, acidificación y plástico flotando por todos lados, el sistema empezó a desbordarse. Y si los océanos se saturan, no hay plan B.

El océano hace mucho más que mover olas. Es un regulador clave del clima del planeta. Se estima que absorbe más de una cuarta parte del dióxido de carbono (CO₂) que liberamos a la atmósfera. Este fenómeno, bautizado como ciclo de carbono oceánico, transfiere el carbono desde el aire al océano, donde circula entre criaturas marinas antes de volver, como si nada, al cielo.

Este mecanismo tiene su lógica. Si hay más CO₂ en el aire que en el agua, el gas se disuelve en el océano. Si ocurre lo contrario, el CO₂ no tarda en escapar de las profundidades. Así de dinámico, así de delicado.

¿Qué pasa cuando el CO₂ entra al océano?

Una vez disuelto, el carbono empieza a moverse. Las algas y plantas lo capturan gracias a la luz del sol y lo convierten en materia viva.

A partir de ese punto, el carbono puede seguir distintos caminos:

—Alguien lo incorpora al comer. Entra en la red alimentaria.

—Los organismos respiran. Parte del carbono vuelve al agua en forma de gas.

—Los restos se hunden. Al morir, algunos animales descienden al fondo y ese carbono puede quedar atrapado durante siglos.

—Los restos se descomponen. Las células de los organismos muertos se rompen o degradan, liberando el carbono al agua.

Una fracción de este carbono libre alimenta a las bacterias marinas. Aunque invisibles, cumplen una función esencial. Lo transforman y lo ponen en movimiento otra vez. Gracias a ello, el ciclo no se detiene.

Cuando el océano se vuelve más ácido

Cada vez que el dióxido de carbono se disuelve en el agua, el equilibrio químico del océano se altera. El resultado es que se vuelve un poco más ácido. No es inmediato, no se nota a simple vista, pero ocurre. Y cuanto más CO₂ entra —por ejemplo, por las emisiones industriales— más fuerte es ese cambio. A eso se le llama acidificación.

Durante el último siglo, el aumento sostenido del CO₂ en la atmósfera forzó al océano a absorber cantidades crecientes. Con los años, el agua comenzó a perder su capacidad para amortiguar ese exceso.

Este problema no es únicamente químico. También involucra a los seres vivos que sostienen parte del equilibrio. Muchas especies marinas necesitan ciertas condiciones para sobrevivir. Algunas construyen conchas, caparazones o esqueletos con minerales que, al incrementar la acidez del agua, dejan de estar disponibles. En ese contexto, crecer se vuelve difícil, reproducirse más incierto y sobrevivir una tarea cuesta arriba. La desaparición de estos organismos —como ciertos tipos de plancton, moluscos o erizos— interrumpe una cadena más amplia, en particular la que mantiene el carbono en movimiento dentro del sistema.

Además, hay peces que se desorientan. Pierden la capacidad de encontrar comida, refugio o rumbo. Y si la vida marina pierde el ritmo, lo pierde el ciclo de carbono que ayuda a regular el clima.

El océano, entonces, no solo se vuelve más ácido, sino menos eficaz para sostener su antiguo rol De a poco, deja de absorber carbono como lo hizo durante milenios.

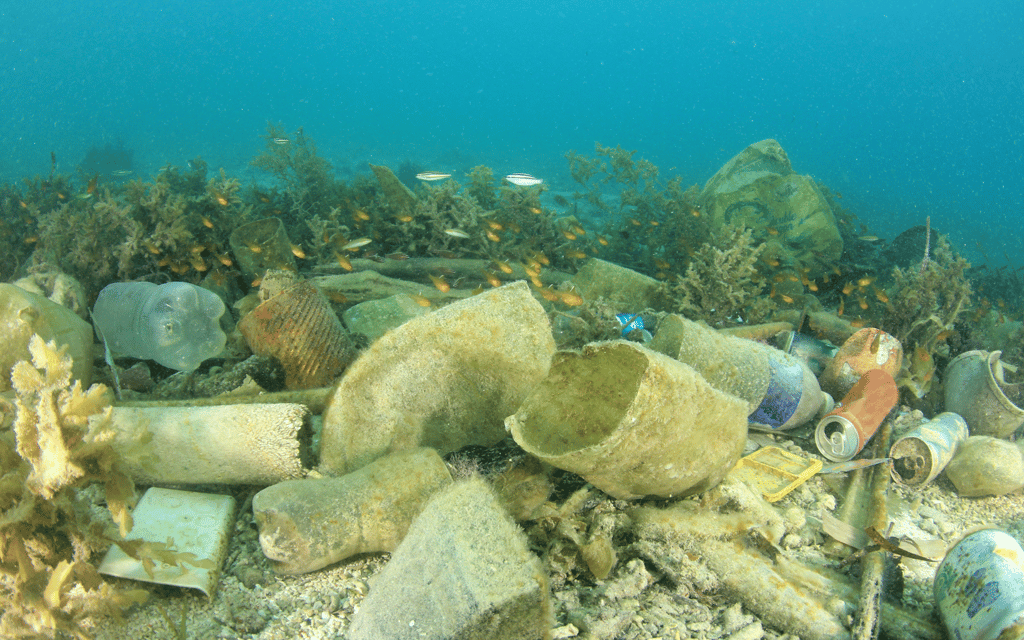

Plástico al ataque

A este escenario se suma un actor inesperado: el plástico. Distintos estudios, tanto en laboratorio como en mar abierto, advierten que este material podría estar interfiriendo en la capacidad del océano para secuestrar carbono.

Cuando el plástico se fragmenta, libera dióxido de carbono. Una dosis extra para una sopa que ya venía cargada. Más CO₂ en el agua, mayor acidificación. Un círculo que conviene cortar.

Paralelamente, cuando los herbívoros marinos ingieren partículas plásticas, su apetito se modifica. Disminuyen la ingesta de algas, y con ellas, se reduce la retención de carbono en la base del sistema. Sus excrementos, por otro lado, se vuelven menos densos y descienden con más lentitud hacia el fondo.

Esta secuencia de eventos infortuitos trae dos consecuencias importantes. Primero, si el carbono tarda en hundirse, aumenta la probabilidad de que regrese a la atmósfera. Segundo, si estos animales comen menos o dejan de reproducirse, el sistema natural de captura se debilita.

¿Y si usamos materiales alternativos?

Con este panorama sobre la mesa, surgen propuestas con buena prensa. Los bioplásticos son uno de los grandes candidatos. Se fabrican con caña, maíz o residuos vegetales. Se degradan más rápido que los plásticos tradicionales. Y en teoría, generan menos emisiones.

Aunque suene bien, este planteo no está exento de grietas. Cultivar plantas para fabricar envases requiere tierra, agua, fertilizantes y pesticidas. Eso sin contar que tanto su producción y descarte requieren de procesos y tecnologías costosas que no están disponibles en cualquier lugar.

Tampoco se trata de suplantar el plástico con cualquier otra cosa. Materiales como vidrio, cartón o acero no garantizan un impacto menor. Todo depende de cómo se emplee ese objeto y qué pasa cuando deja de ser útil. Para darte una idea, una botella de vidrio usada una sola vez y transportada a largas distancias puede emitir lo mismo o incluso más que una de plástico.

En definitiva, no hay soluciones simples ni atajos. Abordar el impacto climático del plástico requiere mirar el ciclo completo, desde cómo se produce hasta cómo se descarta. Y en ese camino, cada decisión cuenta.