ÁCIDO HIALURÓNICO:

¿EL PRECIO DE LA JUVENTUD?

La población mundial envejece a un ritmo sin precedentes. En 2023 había 1.100 millones de personas mayores de 60 años. Para 2030 se estima que serán 1.400 millones. Y en 2050, 2100 millones. Este boom demográfico que transformará la manera en que entendemos la salud, la sociedad y también nuestros conceptos de belleza.

En medio de esta transición, la apariencia ha adquirido una posición central. Piel tersa, volúmenes definidos, labios mullidos, surcos suavizadas son ejemplos de rasgos idealizados que múltiples culturas adoptan, que los medios proyectan y que millones buscamos alcanzar. Pues, la juventud ya no se mide solo por la edad, sino por la imagen.

En esa tensión constante entre envejecer con naturalidad y resistirse al paso de los años, emerge un protagonista indiscutido: el ácido hialurónico (AH). Una sustancia que nuestro propio cuerpo produce, capaz de retener agua como una esponja y devolverle al rostro volumen, brillo y frescura. Tras una breve intervención, los efectos son casi inmediatos, la recuperación rápida y no requiere ir al quirófano.

Según estudios recientes, los rellenos de AH son altamente efectivos para áreas como mejillas, labios, pliegues nasolabiales y zona periorbital. La promesa de esta estrategia antiaging es obtener una piel más hidratada, contornos redefinidos y un rostro que recupera resplandor. Así, en cuestión de minutos, se busca conseguir lo que el tiempo se empeña tanto en borrar.

La demanda crece sin pausas. Clínicas y consultorios ofrecen el procedimiento como una opción rápida y accesible, mientras la industria desarrolla fórmulas cada vez más sofisticadas, ajustable a distintos rostros, presupuestos y expectativas.

En pleno siglo XXI, no hay duda de que el ácido hialurónico se ha convertido en el actor estrella de la medicina estética. La gran pregunta es si comprendemos de verdad el precio de esa juventud comprimida en un frasco.

Seamos claros. La mayoría de los pacientes sale del consultorio satisfechos, algunos con un moretón pasajero, una leve hinchazón o molestias locales menores. Sin embargo, existen casos en los que las consecuencias son más serias, como bultos persistentes, contornos irregulares, infecciones o granulomas. E inclusive, episodios aún peores, donde nuestra salud se ve gravemente afectada.

Los rellenos dérmicos con AH se consideran una práctica reversible y segura. No obstante, detrás de esa percepción de inocuidad, se ocultan numerosos interrogantes: ¿Cómo responde nuestro cuerpo cuando recibe ese tipo de inyecciones? ¿Esta sustancia se elimina por completo o pueden quedar restos permanentes en la piel? ¿Qué ocurre si la persona padece una enfermedad crónica o toma medicación con regularidad? ¿Cuáles son los riesgos de aplicarlo en reiteradas oportunidades?

La ciencia todavia no ofrece respuestas consistentes. Los estudios suelen ser pequeños, con sesgos poblacionales, seguimientos cortos y resultados difíciles de comparar.

Al margen de los papers y las estadísticas, cientos de miles de personas siguen apostando por este tratamiento, buscando frenar lo inevitable. Esa elección requiere información fiable, expectativas realistas y un conocimiento preciso de sus límites. Porque al final, más allá de la piel, lo que está en juego es la forma en que decidimos envejecer.

ENVEJECIMIENTO EN CAPAS

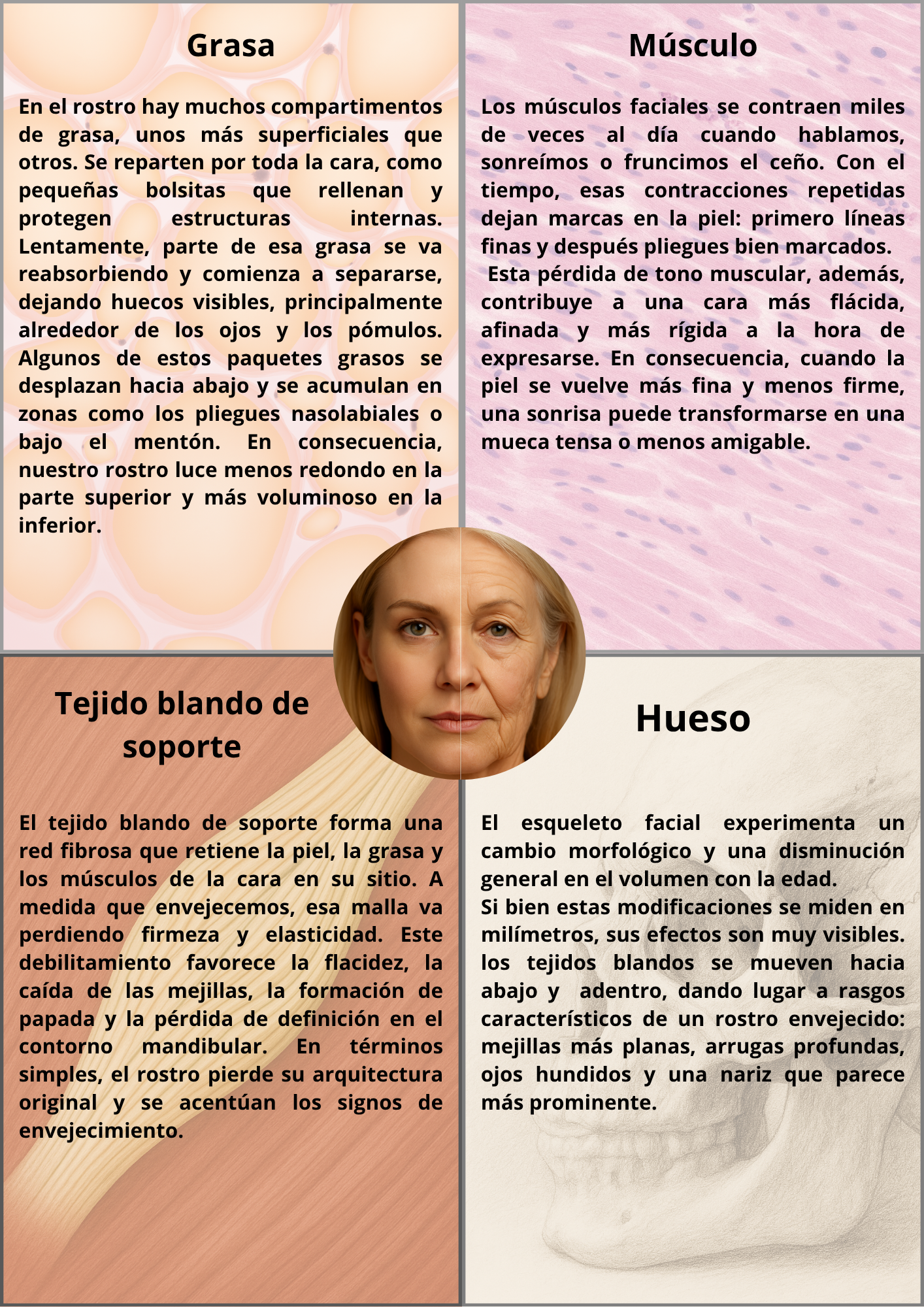

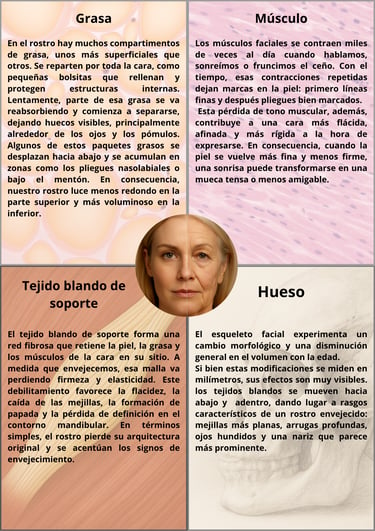

El envejecimiento del rostro es un proceso complejo donde entran en juego muchas piezas a la vez. Intervienen los huesos que dan forma a la cara, los músculos que la sostienen e influyen en la expresión, la grasa que le aporta volumen, los ligamentos que la mantienen firme y, por último, la piel que la recubre por completo. Cada una de estas estructuras varia con el tiempo y, juntas, constribuyen a nuestra apariencia.

Durante décadas, se pensó que la flacidez y las arrugas eran un problema exclusivo de la piel. Hoy sabemos que no es así.

Todas las capas del rostro, desde los más profundo hasta lo más superficial, se modifican coordinada y progresivamente. Los huesos merma su densidad y volumen, la grasa se reacomoda o se reduce, los tejidos blandos descienden y la piel pierde elasticidad.

Nada de esto acontece de forma aislada. Un cambio en una capa repercute i sobre el resto, desatando un efecto en cascada.

El resultado global es tridimensional. No solo aparecen arrugas, además se alteran los contornos y proporciones de la cara. El tono se modifica y el volumen se retrae en algunas zonas, en tanto en otras se acentúan. En pocas palabras, se rompe el equilibrio entre las distintas capas que trabajan en equipo para dar sostén y movimiento.

PIEL AL DESNUDO

La piel es un órgano multifacético que trabaja sin descanso y cumple más de una docena de funciones vitales. Nos abriga, nos resguarda, conserva la humedad, filtra los rayos del sol, nos defiende de los microbios, fabrica hormonas, almacena reservas y traduce el entorno en sensaciones, desde el calor de un abrazo hasta la picazón de un mosquito o el frío intenso de una noche de invierno.

Por si fuera poco, delata sin pudor lo que pasa debajo de la superficie. Un rápido vistazo al espejo puede ser suficiente para conocer nuestro estado. Si nos vemos pálidos, amarillentos o enrojecidos, es probable que algo no ande del todo bien en nuestro organismo.

En situaciones más complejas, cuando el cuerpo enfrenta una emergencia como una herida, la piel responde de inmediato y se transforma en un centro de operaciones de alta precisión. Incrementa el flujo sanguíneo, moviliza defensas y genera nuevas células a gran velocidad. En ocasiones, el trabajo de reparación es tan bueno que no queda ni rastro del incidente; otras veces, retiene una cicatriz como un recordatorio de las batallas libradas.

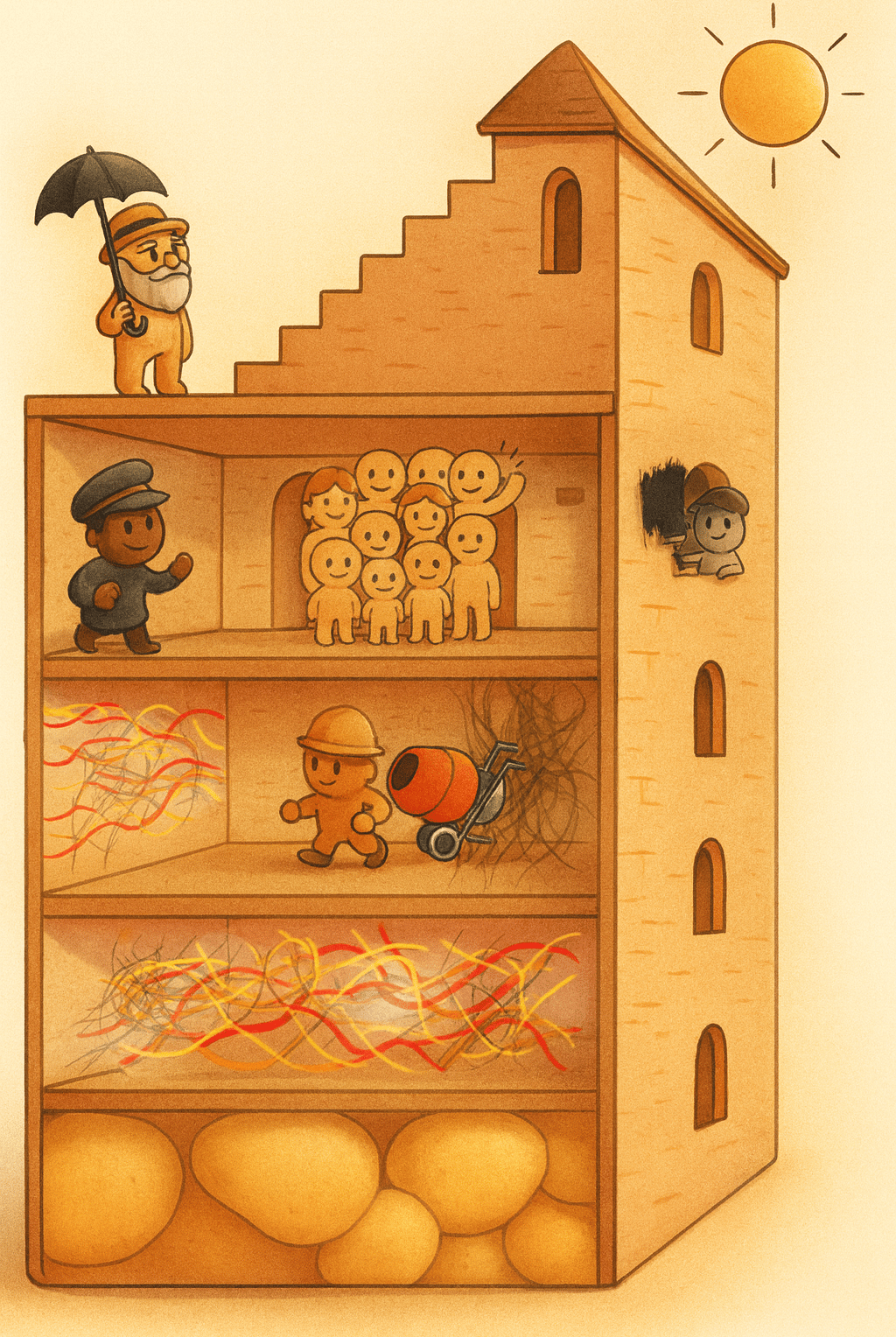

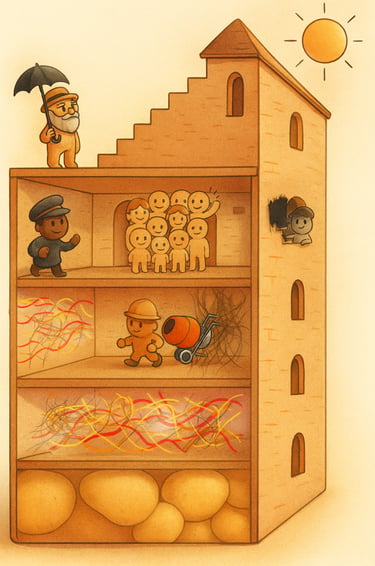

Este despliegue impresionante de tareas tiene lugar gracias a la complejidad de la arquitectura de la piel. Para entender mejor de qué hablamos, detengámonos un momento e imaginémosla como un gran edificio de varios pisos, cuidadosamente organizado.

En lo más alto se encuentra la epidermis, la capa que vemos y tocamos a diario. La mayoría de sus “departamentos” están habitados por células conocidas como queratinocitos, que tienen una vida breve e intensa. Nacen en el nivel más profundo de la epidermis y, a lo largo de unas cuatro semanas, van subiendo piso por piso. Durante ese viaje cambian de aspecto y producen queratina, una proteína que confiere a estas células una resistencia cada vez mayor frente a las inclemencias del mundo exterior. Al llegar a la terraza, mueren, aunque no se desprenden de inmediato. Permanecen un tiempo como una cubierta protectora hasta que el viento, la lluvia o el simple desgaste cotidiano los hace caer.

Sin embargo, los queratinocitos no son los únicos inquilinos de esta capa. En otros espacios viven los melanocitos, artistas de oficio, quienes generan melanina, un pigmento oscuro y especialmente útil para los días soleados. Así, cuando el sol ilumina con fuerza, los melanocitos trabajan horas extras y oscurecen las paredes, reforzando la protección contra la peligrosa radiación ultravioleta.

Unos pisos más abajo está la dermis, mucho menos poblada. A diferencia de la epidermis, repleta de familias numerosas, aquí apenas hay vecinos. Solo unos cuantos obreros especializados —los fibroblastos—, cuya tarea es mantener el edificio en pie. Para lograrlo, construyen un entramado especial, que ocupa buena porción del edificio y funciona como un buen soporte.

Ese entramado está hecho de fibras insolubles de colágeno, que aportan resistencia y estabilidad, combinadas con elastina, más delgadas y flexibles. También contiene la llamada sustancia fundamental, un material de textura gelatinosa cargado de compuestos higroscópicos —capaces de retener agua—, entre ellos el conocido ácido hialurónico. Gracias a esta mezcla, el edificio conserva su solidez y la consistencia adecuada de sus muros, evitando que las paredes se rajen o pierdan estabilidad.

En los pisos inferiores, encontramos la hipodermis o tejido subcutáneo, donde residen los adipocitos. Estas células de grasa guardan energía para cuando el cuerpo la necesita, actúan como amortiguadores frente a los golpes, nos resguardan del frío y contribuyen a la síntesis de vitamina D.

Tiene lógica, pero a medias. Ya que, en toda construcción, no alcanza con muros resistentes y habitantes en su interior, es preciso un sistema de “tuberías” internas que lo mantenga en funcionamiento.

La hipodermis y la dermis comparten una compleja red de vasos sanguíneos y linfáticos, junto con nervios, glándulas sudoríparas y sebáceas, glándulas de olor e incluso las raíces del pelo (no se grafican). Estos elementos permiten que los pisos inferiores se comporten como una base viva que sostiene y alimenta a las capas superiores, manteniendo el inmueble en condiciones.

Por último, un tema no menor es la seguridad. Ningún edificio de esta categoría puede sostenerse sin vigilancia constante, y el de la piel no es la excepción. Entre sus pasillos se desplazan las células inmunes, siempre en guardia, listas para interceptar cualquier invasor, neutralizarlo y avisar al resto cuando algo no está en orden.

LA FACTURA DEL TIEMPO

Como todo buen edificio, la piel resiste décadas de uso y desgaste constante. Hasta que, tarde o temprano, surgen grietas, manchas y desperfectos, señales sutiles de que que nada escapa al giro de las manecillas del reloj.

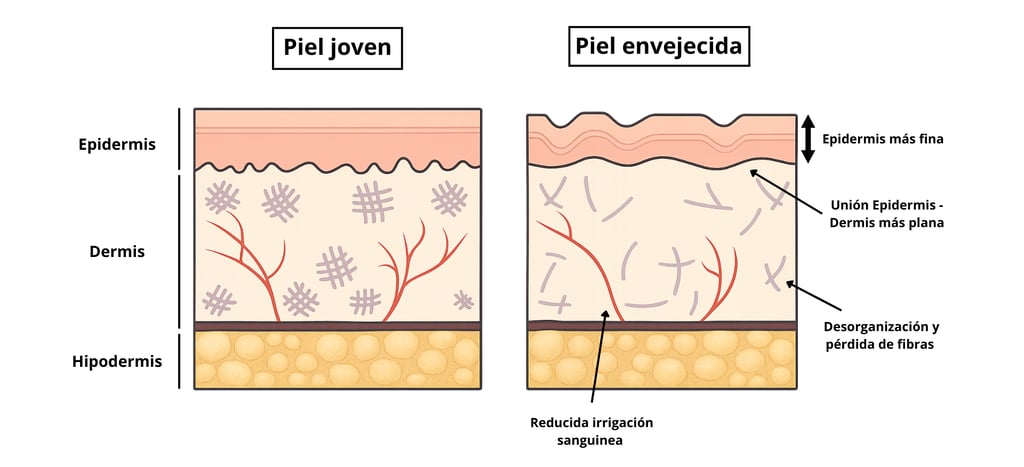

La primera en evidenciarlo es su superficie. En esa capa más externa —la epidermis—, los queratinocitos ya no se renuevan con el mismo entusiasmo. El recambio celular se enlentece y la capa externa adelgaza, perdiendo la capacidad de retener eficientemente la humedad. Como resultado, la piel luce más seca, menos luminosa y cicatriza con dificultad.

A los melanocitos tampoco les va mejor. Su número disminuye y su actividad se torna irregular, dejando una fachada bastante descuidada…pintada a parches, con áreas más claras y otras más oscuras.

Para colmo de males, las cañerias principales – los vasos sanguíneos- empiezan a fallar. Ya no abastecen como antes. Al volverse más estrechas y menos ramificadas, transportan menos oxígeno y nutrientes. Este problema no es local, sino que se extiende por el edificio entero, en especial, en la epidermis.

Recordemos que los pisos superiores dependen de lo que sucede más abajo. Al envejecer, la unión epidermis-dermis se aplana y por consiguiente, la superficie de contacto se reduce. Menos superficie significa menos intercambio. Y eso se traduce en un frente más frágil, descolorido y más vulnerable a las agresiones del entorno.

En la dermis, por su parte, el andamio de colágeno y elastina —ese que da firmeza y elasticidad al inmueble— se debilita. Los fibroblastos ya no producen la misma cantidad ni calidad del material. Las fibras se estrechan, se rompen fácilmente y para peor, se desorganizan con frecuencia.

A este deterioro se suma un actor que no habíamos mencionado, las metaloproteinasas (MMPs). Estas enzimas funcionan como las tijeras con las que los fibroblastos recortan las fibras viejas y dejan espacio a las nuevas. Durante la juventud las usan con cuidado, casi con pulso de cirujano experimentado. Con los años, esa precisión falla seguido y cortan más de la cuenta, por lo que el andamio queda lleno de huecos.

En los pisos más bajos, la hipodermis, los adipocitos se ponen caprichosos. En lugar de distribuirse homogéneamente, se acumulan más en unas zonas que en otras. La consecuencia salta a la vista. Nuestro edificio se inclina como una pequeña Torre de Pisa , dibujando un rostro más flácido y con arrugas más marcadas.

Por si el cuadro no estuviera completo, el personal de seguridad pierde de forma sostenida los reflejos y se distrae con la edad. Más que vigilar a los intrusos, se la pasa notificando fallas internas del edificio: goteras, rajaduras, problemas menores de mantenimiento. Esas falsas alarmas ponen al consorcio patas para arriba y entorpecen seriamente la capacidad de defensa.

En definitiva, el envejecimiento cutáneo es un proceso lento, acumulativo e inevitable. Nuestro edificio todavía se mantiene de pie, aunque ya no presume la solidez ni la estética de la inauguración. Ahora cruje, se mancha y opera más lento… como cualquier construcción con varias décadas encima.

LA PIEL NO OLVIDA

El envejecimiento facial es una historia escrita a dos manos: una viene de adentro, con los cambios naturales del cuerpo, y la otra llega desde afuera, impulsada por el ambiente. Juntas, modifican la arquitectura y el funcionamiento de la piel, los huesos, los músculos y la grasa. En esta sección, la lupa estará puesta en esa delgada frontera que nos separa —y simultáneamente nos une— con el mundo.

Los factores intrínsecos son aquellos que están programados de fábrica, los que no dependen de cuánto sol tomemos ni de lo que comamos.

Se trata del envejecimiento natural, cronológico, ese que avanza indefectiblemente con el tiempo y está determinado por el material genético.

Factores intrínsecos

No todos envejecemos de la misma manera. Mientras algunos manifiestan arrugas tempranas, otros conservan una piel tonificada por largos períodos. Una proporción de esa diferencia está en nuestros genes. Ellos influyen en el ritmo y en el modo en que este proceso sucede. Por ejemplo: cuánto colágeno producimos, qué tan competente es nuestra piel para reparar daños o cuán sensible somos a la radiación solar.

Ese programa genético no corre en piloto automático. Variables como la edad, el género, la etnia y las hormonas configuran cómo y cuándo se ejecuta.

En los rostros caucásicos, las arrugas aparecen antes que en otros grupos. Los estudios muestran que, en promedio, las mujeres africanas presentan sus primeras arrugas hasta una década más tarde que las francesas.

¿Por qué?

La piel africana, al igual que la asiática, tienen rasgos estructurales que las protegen frente a las arrugas. Por un lado, las capas superiores (epidermis y dermis) suelen ser más gruesas y con fibras más resistentes, lo que aporta un soporte mecánico robusto y retrasa la flacidez Por otro lado, generan más melanina – el pigmento que nos da color – y lo distribuyen de forma más acertada.

El Sol es el gran escultor de nuestra piel. De hecho, se estima que hasta el 80% de los signos de envejecimiento responde a la radiación ultravioleta.

Cuando nos exponemos al sol, nuestra piel se defiende. ¿Cómo lo hace? Para empezar, recurre a lo que tiene a mano. En vez de fabricar pigmento desde cero – una tarea más lenta- redistribuye sus reservas. Los melanocitos actúan como repartidores, entregando gránulos llenos de melanina – melanosomas- a las células vecinas. Esos gránulos forman un escudo que filtra el exceso de radiación y protege nuestra piel. Si el estímulo persiste, se activa una segunda línea de defensa que sí implica la síntesis de nueva melanina.

La dinámica de este sistema difiere entre etnias. En pieles africanas o asiáticas, los melanosomas son más grandes, abundantes y están más dispersos. Esto permite frenar mejor los rayos del sol.

En pieles caucásicas, los melanosomas son más pequeños, tienden a agruparse y se degradan más rápido. Por ende, su efecto protector es menor, lo que a futuro incrementa el riesgo de arrugas prematuras, desorganización de las fibras elásticas y pérdida de colágeno.

¿Significa que las pieles no caucásicas son inmunes al tiempo? En absoluto. Si bien las arrugas tienden a ser menos profundas, existe una mayor predisposición a desarrollar manchas faciales, ya sean oscuras (hiperpigmentación) o claras (hipopigmentación). Para estos individuos, las manchas suelen ser el signo más notorio del envejecimiento.

Nuestro cuerpo es una red de mensajes químicos, y las hormonas son uno de los mensajeros claves. Con los años, sus niveles se modifican, y esas variaciones tienen un impacto directo en nuestra piel.

Las hormonas a contrareloj

A medida que envejecemos, la disponibilidad de varias hormonas esenciales decae. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, responsable de la regeneración y reparación celular, se sintetiza en menor cantidad, lo que se refleja en una piel más seca y arrugas tempranas. La DHEA, que interviene en la producción de sebo, sigue un patrón similar. Menos de esta hormona significa menos sebo, y sin esa delgada película protectora, el agua se escapa con facilidad.

La vitamina D tampoco escapa de esta tendencia negativa. Esta sustancia es fundamental para la barrera cutánea y las defensas de la piel. Por lo que su descenso compromete significativamente la salud cutánea.

Un envejecimiento diferente para hombres y mujeres

Las hormonas sexuales, el estrógeno en las mujeres y la testosterona en los hombres, marcan un antes y un después en el envejecimiento facial.

En las mujeres, la menopausia provoca una caída abrupta del estrógeno. Esta hormona es una pieza central en la síntesis de colágeno y elastina, dos proteínas fundamentales que aportan resistencia y flexibilidad.

Este declive hormonal tiene consecuencias medibles. Para que te des una idea, en los 5 años iniciales del climaterio, el colágeno cutáneo se reduce hasta un 30%, con mermas anuales de entre 1 y 2 % a partir de entonces.

Pero eso es solo una cara de la historia. El estrógeno es además indispensable para la hidratación y la función de barrera. Cuando su disponibilidad baja, la piel pierde grosor, se vuelve más tirante y menos elástica.

En los hombres, la testosterona también disminuye con la edad. Esta hormona contribuye a preservar la arquitectura y la lubricación cutánea natural, por lo que su descenso deriva en una superficie más delgada y con menor capacidad para retener agua.

A diferencia de las mujeres, todos estos ajustes suelen ser graduales y menos intensos. Prueba de ello es que, en la mayoría de las zonas del cuerpo, la piel masculina suele ser más gruesa.

¿Sabías que un 3% del envejecimiento de la piel se debe a factores intrínsecos? El otro 97% del entorno y tus hábitos diarios.

Ya lo hemos dicho, el envejecimiento de la piel no es meramente el producto del paso del tiempo, sino que está influenciado por una variedad amplia de elementos externos conocidos como “extrínsecos”.

Factores extrínsecos

El sol es el principal factor ambiental que acelera el envejecimiento de la piel. A este proceso se lo conoce como fotoenvejecimiento, y explica hasta el 80 % de los cambios que vemos en nuestro rostro a lo largo de la vida.

La luz solar no es uniforme. Está compuesta por diversas formas de radiación, y cada una actúa de forma diferente sobre la piel.

La radiación ultravioleta (UV) es la que más contribuye al fotoenvejecimiento. Se divide en dos tipos centrales: UVB y UVA.

Los rayos UVB son superficiales y afectan, en especial, a las capas externas de la piel. Al alcanzar estos niveles, lesionan a los queratinocitos, que dejan de renovarse al ritmo habitual. Algunos, mueren, y los que permanecen activos trabajan a medias, incapaces de cumplir sus tareas con la misma precisión. La magnitud de esta agresión depende tanto de la intensidad de la radiación como de la frecuencia con que nos exponemos al sol.

Cuando la exposición es moderada, los melanocitos salen al rescate. Primero reparten los melanosomas que ya tienen, acomodándolos cerca del núcleo de los queratinocitos como escudos diminutos que absorben una fracción de la radiación. Si el estímulo se repite, despliegan un plan de respaldo más ambicioso. Comienzan a fabricar nueva melanina y a transferirla a la epidermis, reforzando así la protección frente al sol. De esa respuestas, surgen el tono bronceado y esas molestas manchas que, con los años, se quedan fijas como grafitis imposibles de borrar.

En contraste, si la exposición es aguda e intensa, reacciona de un modo distinto y enciende todas sus alarmas. En ese caso, el desajuste celular es tan alto que el organismo pone en marcha una cascada inflamatoria: aumenta el flujo sanguíneo para reparar tejidos, se liberan mediadores químicos que sensibilizan las terminaciones nerviosas y se experimenta ardor o dolor. Eso es lo que conocemos como quemadura solar.

¿Y qué pasa cuando esa exposición se prolonga durante décadas?

La historia cambia de escala. La superficie de la piel se engrosa por la acumulación de células muertas y por un mayor número de capas que se agregan como mecanismo de defensa. Paralelamente, al reducirse los lípidos presentes en la barrera cutánea, la pérdida de agua se facilita y la piel tiende a resecarse. Este “escudo improvisado” permite resistir la radiación, a costa de acelerar el envejecimiento.

El asunto no concluye aquí. Los rayos UVB también pueden generar un poco de caos en los pisos inferiores. Sin necesidad de descender demasiado, ponen a la dermis en movimiento, desordenando las fibras de colágeno y aflojando la estructura que conserva su firmeza.

Los rayos UVA penetran más profundo, hasta la dermis, donde se alojan los fibroblastos. Allí, sabotean las fibras y otros componentes estructurales que mantienen la arquitectura de la piel, acelerando la aparición de flacidez y arrugas.

Más allá de los UV

El sol tiene más cartas que los rayos UV. La luz visible y la infrarroja , menos famosas pero igual de influyentes, participan de lleno en el fotoenvejecimiento. Disminuyen las fibras de colágeno, inducen la pigmentación y ponen en marcha una serie de sucesos desafortunados que aceleran el declive de la piel.

Manifestaciones del fotoenvejecimiento

El daño solar crónico se expresa en la piel de varias maneras, más allá de las arrugas. Entre las más frecuentes se encuentran:

Elastosis solar: la dermis se desordena. Las fibras elásticas, que deberían ser flexibles y ordenadas, acaban gruesas y caóticas. La piel luce amarillenta y áspera, con arrugas profundas.

Discromías: el color deja de ser parejo. Aparecen manchas oscuras —los clásicos “léntigos solares”—e irregularidades en el tono, más evidentes en personas con ascendencia asiática y en fototipos oscuros.

Telangiectasias: pequeños vasos sanguíneos dilatados que se manifiestan preferentemente en nariz y mejillas.

La mayoría de las personas asocia el envejecimiento de la piel con la exposición al sol, sin embargo, no es el único responsable. Cada vez hay más pruebas que demuestran que el aire que respiramos, fundamentalmente en las grandes ciudades, tiene un impacto significativo en la salud de nuestra piel y contribuye a su envejecimiento.

El material particulado (PM2.5 y PM10), procedente en gran parte del tráfico y de las industrias, se deposita sobre la piel. Estas partículas diminutas son verdaderos caballos de Troyas que viajan cargadas de sustancias tóxicas y, al entrar en contacto con nuestras células, modifican su comportamiento. Por un lado, favorecen la aparición de manchas oscuras y cambios en la pigmentación, al estimular la síntesis de melanina. Y por el otro, aceleran la degradación del colágeno y la elastina, conduciendo a la formación de arrugas.

El dióxido de carbono y otros gases contaminantes desestabilizan la barrera protectora de la piel, secuestran los antioxidantes naturales como la vitamina E y preparan el terreno para la sequedad, la sensibilidad y las primeras arrugas.

Las variaciones del clima tampoco pasan desapercibidas para nuestra piel.

Durante los meses más fríos y áridos, es común que la piel pierda humedad, se descame e irrite con mayor frecuencia, y termine sufriendo dermatitis.

Al revés, cuando el verano y el calorcito se instalan, sucede exactamente lo contrario: la piel tiende a producir más sebo (grasa) y está más hidratada. Eso no quita que hay que ser precavido y tomar recaudos pues la sobreexposición al sol favorece la formación de manchas y líneas del rostro.

El panorama se complica con un clima marcado por la inestabilidad. Las temperaturas extremas y un ambiente cada vez más seco potencian la pérdida de agua, promueven procesos inflamatorios y acentúan los signos del envejecimiento cutáneo.

Cada bocanada de cigarrillo libera miles de sustancias nocivas. Estas toxinas obstaculizan la circulación sanguínea, dificultan la llegada de oxígeno y nutrientes, y crean un entorno de estrés que afecta la piel desde adentro.

A diferencia del daño solar, que a menudo se expresa como manchas, asperezas o surcos más anchos, el tabaquismo favorece la formación de arrugas más finas y verticales, sobre todo alrededor de los ojos y los labios. Apaga el tono de la piel y le quita vitalidad. Incluso estudios en gemelos han demostrado que los fumadores suelen lucir hasta 2.5 años mayores que sus hermanos no fumadores.

Lo que comemos influye sobre la salud de nuestra piel.

Frituras doradas, panes esponjosos, dulces vistosos y una gaseosa burbujeante... la tentación está servida, y trás ese festín se esconde un precio que el cuerpo no olvida.

El exceso de azúcar, especialmente cuando se combina con grasas, reacciona con proteínas como el colágeno y la elastina. Esa interacción endurece las fibras, reduce su elasticidad y favorece la aparición de arrugas. Una alimentación cargada de grasas genera además inflamación y deterioro en la dermis, potenciando la injuria.

El consumo de alcohol añade un riesgo adicional. Deshidrata, debilita la barrera protectora y deja la piel más seca, menos firme y con surcos prematuros que se hacen difíciles de disimular.

Dormir es una necesidad que se refleja en nuestro rostro. Párpados pesados, ojeras marcadas, ojos rojos, un tono apagado y rasgos que parecen sumar años…¿quién no ha tenido uno de esos días?

El sueño funciona como un taller de reparación nocturno. Durante esas horas, se produce colágeno, se restaura la hidratación y la piel recupera vitalidad. Dormir entre siete y nueve horas no solo mejora cómo nos sentimos, también se traduce en un aspecto más fresco y luminoso.

Por el contrario, cuando dormimos mal, muchas de esas tareas quedan incompletas. La piel se deshidrata, se irrita fácilmente y para colmo, se eleva el cortisol – una hormona del estrés. Altos niveles de cortisol inhiben la producción de colágeno y aceleran los signos de envejecimiento.

El ejercicio posee dos caras cuando se trata del envejecimiento. En la medida justa mejora la circulación, lleva oxígeno y nutrientes a la piel, estimula la producción de fibras y estabiliza el cortisol. Hasta el sudor de una buena rutina de ejercicio ayuda a eliminar toxinas y residuos.

No obstante, cuando la actividad se lleva al extremo, el cuerpo entra en un estado de desgaste. Se acumulan compuestos nocivos, se desencadena una inflamación persistente, disminuye la grasa subcutánea y se dañan componentes claves de la piel como el colágeno, la elastina o el ácido hialurónico.

Hay que decirlo, el movimiento es un aliado de la juventud siempre que aprendamos a dosificarlo. Ni poco ni demasiado, el secreto está en encontrar el punto justo.

La estructura y apariencia de nuestra piel está estrechamente relacionadas con el estado general del cuerpo. Y aunque su envejecimiento es un proceso natural, ciertas enfermedades pueden precipitar su curso.

La diabetes

La diabetes mellitus es una enfermedad que impacta, en gran medida, sobre la superficie cutánea.

Los niveles elevados y persistentes de glucosa en sangre, característicos de esta condición, intensifican el mecanismo detallado en el apartado sobre la dieta.

La xerosis, frecuente en quienes padecen diabetes, provoca una sequedad pronunciada que altera la barrera cutánea. La piel se ve áspera, tirante o escamosa, se irrita y se descama seguido. A su vez, la menor capacidad de regeneración retrasa la cicatrización y acelera el deterioro, haciendo que nuestro rostro luzca más apagada y arrugada.

La obesidad

La obesidad es otra patología que repercute sobre la salud de este órgano. Al tratarse de una condición asociada con la resistencia a la insulina, los valores de azúcar en sangre permanecen elevados, lo que multiplica los efectos negativos.

El exceso de peso estira la piel y debilita las fibras proteicas. Esta pérdida de elasticidad, favorece tanto la flacidez como las estrías. Asimismo, el exceso de sudor y la fricción en los pliegues crea un ambiente propicio para la inflamación e infecciones.

Cuando estamos bajo estrés, el cuerpo enciende las sirenas y libera hormonas como el cortisol. Estas señales, útiles al principio para ponernos en guardia, pueden convertirse en elementos peligrosos para nuestra piel si permanecen por un período prolongado.

Algunos estudios han demostrado que en momentos de tensión, como un exámen, la barrera cutánea se debilita, tarda más en recuperarse y pierde su capacidad natural de retener agua. En este escenario, es habitual que aparezcan brotes de acné, eccemas, descamación o picazón.

Respecto al envejecimiento, no hay pruebas concluyentes de que el estrés contribuya significativamente a la formación de arrugas, pero, sí está claro que afecta el aspecto y la armonia facial.

NEGOCIO DE LA JUVENTUD

Vivimos en un mundo donde la apariencia física es sinónimo de salud y bienestar. Jóvenes, atractivos y en forma… esa es la versión que muchos anhelamos ver frente al espejo.

El problema es que el cuerpo envejece y la piel no escapa a ese destino. Pierde agua, elasticidad y firmeza, convirtiéndose en el reflejo más evidente del paso del tiempo. Para algunos constituye parte del ciclo natural, para muchos es el motivo de búsqueda continúa por frenar, disimular o al menos retrasar esas marcas que deja la edad.

Hoy, más de 800 millones de personas superan los 60, y esa cifra se duplicará para el 2050. En una sociedad cada vez más longeva, el deseo de borrar arrugas o recuperar frescura sin bisturí crece a la par de la obsesión por prevenir los signos antes de que aparezcan.

En ese escenario, la industria cosmética despliega anualmente una avalancha de fórmulas milagrosas. Entre ellas, un ingrediente se destaca por encima del resto, el ácido hialurónico. Este compuesto se encuentra de modo natural en nuestro cuerpo, pero con los años sus niveles disminuyen. Su capacidad para retener agua hasta mil veces lo posicionan como un hidratante de primera. Y su función en la regulación de colágeno y elastina lo sitúa en el centro de las estrategias antienvejecimiento.

Su versatilidad multiplica su valor. Funciona en cremas y geles de uso diario, en suplementos, o en rellenos dérmicos que ofrecen resultados inmediatos sin cirugía.

El mercado confirma este protagonismo. Más de la mitad de la producción global se destina actualmente a la cosmética y la dermatología estética, impulsada por la popularidad de los tratamientos inyectables. Aún así, sus aplicaciones abarcan desde la oftalmología y la ortopedia hasta la odontología y más allá.

TRUCO SECRETO

DE LA PIEL

Hace casi un siglo, se identificó una sustancia extraña que nadie lograba explicar. Viscosa, pegajosa y con una elasticidad inesperada, nadie podía prever que aquel hallazgo en los ojos de una vaca terminaría conquistando quirófanos, consultorios y hasta tocadores de baño.

La bautizaron “ácido hialurónico”, un nombre que combina hialoideo —por el vítreo ocular— y ácido urónico. Pronto quedó claro que no era una rareza escondida en el ojo, sino un huésped habitual en varios tejidos y fluidos de los vertebrados, incluidos nosotros.

Su gran salto llegó en las décadas de 1970 y 1980, cuando revolucionó la cirugía oftalmológica. Desde entonces, gracias a sus propiedades, amplió su alcance en la dermatología hasta consolidarse como protagonista central de la medicina estética y la cosmética.

Un azúcar con superpoderes

Ahora bien, ¿qué es exactamente el ácido hialurónico (AH)? Se trata de un polisacárido natural, una gran molécula de azúcar lineal que eligió la piel como su hogar favorito. Una porción significativa se aloja allí, cómodamente instalada, mientras que el resto circula por el cuerpo: articulaciones, ojos, vasos sanguíneos, músculos, riñones o pulmones.

Este azúcar juega varios roles. Por un lado, actúa como un componente estructural, rellenando espacios, dando sostén y almacenando agua con gran solvencia. Por el otro,transmite señales que orientan la actividad celular, alertan al sistema de defensas y movilizan los recursos necesarios para las tareas de reparación.

Esta doble faceta lo vuelve una pieza fundamental de fenómenos tan diversos, desde lubricar las articulaciones y cerrar heridas hasta promover la formación de nuevos vasos sanguíneos o protegernos del desgaste interno de cada día.

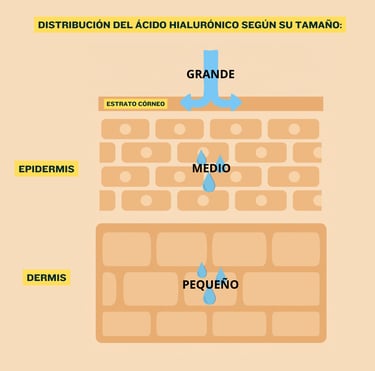

Dentro de la piel, el AH constituye la principal “reserva de agua”. En las capas profundas de la epidermis, los queratinocitos producen pequeñas cantidades que refuerzan la barrera cutánea. Más abajo, en la dermis, los fibroblastos fabrican la mayor proporción, siendo el verdadero depósito de este valioso compuesto.

Su propiedad para atraer hasta mil veces su propio peso en agua le confiere un extraordinario poder humectante. Hidrata la dermis y transfiere esa humedad hacia la epidermis. En este juego, los queratinocitos —que generan poco AH— toman prestado agua y la retienen bloqueando las fugas con un escudo de lípidos. Esa alianza, con la dermis aportando y la epidermis protegiendo, es la clave de una piel elástica, firme y luminosa.

Otra característica interesante del AH es su capacidad de modular la actividad de las células responsables de secretar colágeno y elastina. Estimula la síntesis de nuevas fibras y reduce la acción de las enzimas que las degradan. Además, rodea y estabiliza los vasos sanguíneos, optimizando el suministro de oxígeno y nutrientes.

Con la edad, esta cuantiosa reserva decae, dado que la epidermis pierde eficiencia como barrera, las fibras se debilitan y la microvasculatura cambia. Si a esto le sumamos, los factores externos, como la radiación solar, la polución, el tabaco y otros agresores ambientales, el desenlace lógico es un deterioro progresivo y, en ocasiones, acelerado.

Los rayos UV, por ejemplo, fragmentan el AH en pedacitos que, lejos de hidratar o proteger, desencadenan procesos inflamatorios con el potencial de causar daños en nuestra piel.

La reserva oculta de la piel

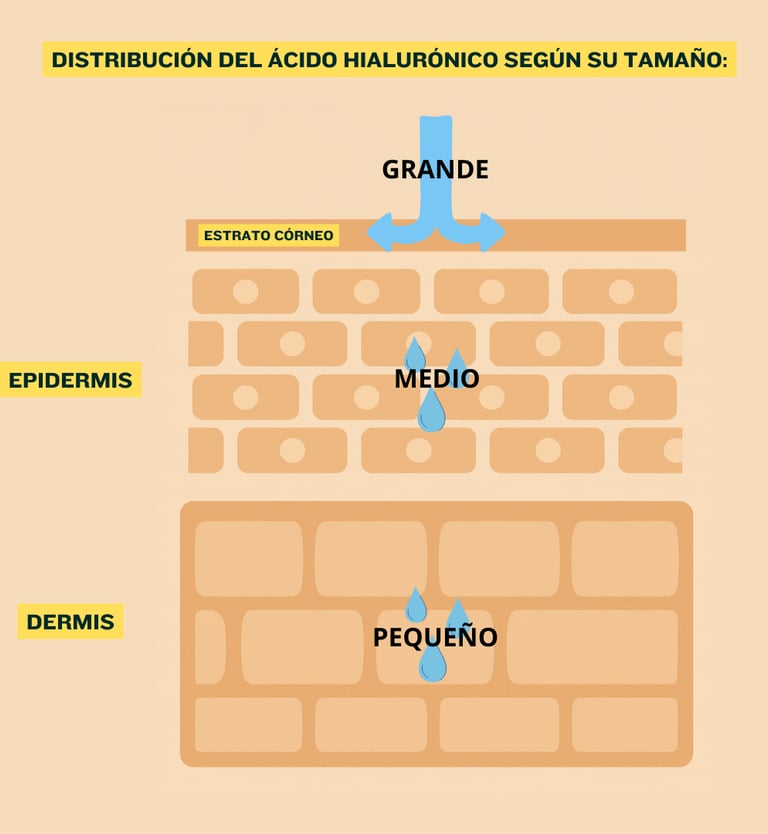

Uno de ellos es el tamaño. Cuando el AH es grande tiene un rol protector. Hidrata, lubrica, modera la inflamación y ayuda a preservar el equilibrio de los tejidos.

Al reves, cuando es pequeño, su comportamiento es radicalmente diferente. En este estado, el cuerpo lo interpreta como señales de alerta que disparan reacciones inflamatorias, promueven la angiogénesis y favorecen la migración celular. Estas respuestas son indispensables en la cicatrización de una herida, aunque en un tumor puede alimentar su crecimiento.

Un actor con más de un papel

El AH no siempre se comporta igual. Existen varios elementos que influyen sobre la forma en que opera.

Un segundo elemento a considerar es el contexto del tejido. En un ambiente sano, el AH impulsa la renovación tisular y mantiene el orden. En contraste, un entorno inflamatorio o cancerígeno, la misma molécula puede convertirse en aliada de la enfermedad.

En tercer lugar, condiciona la manera de preparalo y administrarlo. El AH nativo -el que fabrica el organismo naturalmente- tiene una vida útil breve y se degrada con rapidez. En el otro extremo, las versiones modificadas prolongan su efecto, pero a veces causan inflamación.

En ciertas circunstancias, se lo mezcla con otras sustancias y adquiere nuevas funciones. Por ejemplo, en gotas para ojos hidrata y protege la superficie ocular, y combinado con antibióticos tiene actividad antimicrobiana.

En el escenario actual, el AH circula entre quirófanos, consultorios y laboratorios con una versatilidad que sorprende. Se utiliza para tratar afecciones oculares, aliviar dolores articulares, cicatrizar heridas, curar quemaduras, e incluso como herramienta en terapias oncológicas.

Más allá de tantos logros terapéuticos, su mayor reconocimiento proviene de la medicina estética, donde se ha ganado un lugar indiscutido en el cuidado cutáneo.

El rockstar de la cosmética

Cremas, sueros, geles, lociones, inyecciones y rellenos faciales…el AH adopta múltiples presentaciones.

¿Qué lo hace tan especial en el universo cosmético?

HIDRATANTE

La capacidad hidratante del AH va mucho más lejos que simplemente absorber agua. En la superficie cutánea, las moléculas grandes de AH forman una fina película que ayuda a conservar la humedad de la piel frente al sol, la polución o el aire seco.

Las fracciones más pequeñas, en cambio, penetran las capas internas y actúan como esponjas diminutas que capturan y retienen el agua disponible. Esta doble estrategia devuelve a la piel un aspecto terso y luminoso, y con un uso sostenido, contribuye a suavizar pliegues y a preservar la elasticidad por durante más tiempo.

ANTIENVEJECIMIENTO

Una buena hidratación cutánea ralentiza la aparición de arrugas y atenúa las que ya existen. El rostro adquiere así una apariencia más lisa, flexible y con menos pliegues visibles.

Cuando se administra por vía inyectable, el AH compensa la pérdida de volumen asociada al paso del tiempo. Al rellenar surcos y devolver el relieve a zonas como mejillas o sienes -que tienden a hundirse-, consigue restaurar buena proporción de la estructura facial que se va desdibujando con la edad.

Por último y no menos importante, induce la síntesis de colágeno y elastina en los fibroblastos. Esto refuerza la matriz dérmica desde adentro y a largo plazo, logrando una piel más fuerte y resistente frente al envejecimiento.

JUVENTUD EN JERINGA

De Hollywood a TikTok, la humanidad persigue un estándar de belleza que se reinventa sin descanso. Las redes sociales repiten hasta el cansancio imágenes de pieles lisas y cuerpos esculpidos, instalando un modelo que ya no recae solo sobre las mujeres. Cada año, más hombres se sienten alcanzados por ese mismo mandato.

La exposición constante a filtros y comparaciones digitales alimenta la insatisfacción frente al espejo, en especial entre los más jóvenes. En este contexto, los tratamientos estéticos emergen como una gran promesa que no para de crecer, donde el bótox lidera las preferencias y los rellenos inyectables se disputan el segundo puesto.

Los rellenos dérmicos son productos con consistencia de gel que se introducen debajo de la piel, específicamente en la dermis. Su objetivo es compensar la pérdida natural de volumen asociada a la edad, mejorar la textura o redefinir contornos. Con esas inyecciones es posible suavizar cicatrices, rellenar surcos, dar forma a labios o pómulos y reforzar las zonas donde el tiempo empezó a aflojar.

Existen distintos tipos de rellenos dérmicos. Algunos son autólogos, es decir, que se obtienen del propio cuerpo del paciente, como es el caso de las células grasas. Otros derivan del colágeno extraido de tejidos bovinos o cultivos humanos. También, se comercializan variantes sintéticas, diseñadas en el laboratorio, desde microesferas de calcio hasta polímeros con funciones especiales. Entre todas estas opciones, el AH domina la escena del rejuvenecimiento facial.

La popularidad del AH se explica por una combinación difícil de superar. Es reversible, mínimamente invasivo, rápido, efectivo, de acción prolongada y, algo nada menor, se percibe como un procedimiento seguro para la mayoría de los pacientes.

Los números ayudan a comprender buena parte de esta fascinación. Quienes reciben inyecciones de AH suelen notar una piel más hidratada, con mayor firmeza, volumen recuperado y un brillo que recuerda tiempos más jóvenes. Este conjunto de mejoras contribuye a disimular arrugas y a devolver al rostro un aire más fresco. No obstante, aún no hay evidencia suficiente para confirmar cambios más profundos, como mejoras en la elastidad o en la pigmentación cutánea.

LA LETRA CHICA DEL AH

Hasta este punto, el AH podría parecer la estrella protagónica del rejuvenecimiento. Rellena, hidrata, devuelve volumen y, si el resultado no convence, hasta ofrece la posibilidad de dar marcha atrás con la enzima hialuronidasa. Sin embargo, como ocurre con cualquier intervención médica, la historia tiene matices.

Los rellenos dérmicos, aún los más populares y seguros, no son inocuos. La mayoría de las reacciones adversas son leves y pasajeras, como enrojecimiento, hinchazón o algún hematoma que desaparece en pocos días. Pero, en determinas circunstancias, y pese a la pericia del especialista, pueden surgir complicaciones graves, como necrosis cutánea, pérdida de visión o los accidentes cerebrovasculares, que representan la cara más oscura de estos tratamientos.

Al hablar de efectos no deseados, el panorama se divide en dos. El más común, incluye molestias locales, leves y transitorias, que se resuelven sin mayores inconvenientes y refuerzan la percepción de seguridad. El segundo, mucho menos frecuente, involucra eventos severos o inclusive fatales, que obligan a abordar estos procedimientos con responsabilidad y a realizar un seguimiento riguroso.

CIENCIA DETRÁS DEL GLAMOUR

Los rellenos de AH se han posicionado como una de las herramientas estrellas de la medicina estética actual. Prometen rellenar arrugas, hidratar la piel y restaurar volúmenes faciales en procedimientos que apenas demandan unos minutos. Esta aparente simplicidad seduce a millones de personas que buscan resultados rápidos y eficaces sin pasar por un quirófano. No obstante, cuando uno se detiene a mirar la evidencia científica que los respalda, se encuentra con varios puntos débiles que merecen ser considerados antes de someterse a ellas.

Una base científica heterogénea

La investigación disponible está lejos de ser sólida y uniforme. Muchos estudios cuentan con pocos participantes y utilizan metodologías tan variadas que comparar resultados se vuelve una tarea complicada. Esta diversidad se ve agravada por el hecho de que diferentes estudios no utilizan el mismo AH: algunos son más densos, otros están más diluidos o tienen modificaciones químicas que influyen en cómo se comportan dentro de la piel.

Se obtiene, entonces, una literatura fragmentada donde cada grupo de investigadores responde preguntas diferentes y, en conjunto, no logran construir una historia coherente. Más que certezas, la acumulación de datos dispersos deja preguntas abiertas y dificulta la creación de protocolos estandarizados que garanticen seguridad y eficacia.

Sesgos poblacionales en la investigación

Tampoco los participantes representan a la población en general. La mayoría son mujeres adultas, con una fuerte presencia asiática —en particular coreana—, lo que habla tanto de estándares culturales como de una demanda muy localizada.

Otro aspecto preocupante es que prácticamente todos los sujetos de estudio gozan de buena salud general. Esta limitación deja un vacío considerable respecto a cómo podrían reaccionar personas con enfermedades preexistentes o que toman medicamentos de forma regular.

Lo que aún no sabemos del AH

A pesar de su uso masivo, los mecanismos biológicos que explican qué ocurre con el AH dentro del cuerpo siguen siendo un completo interrogante. No se comprende del todo cómo responden las células, de qué manera se degrada el compuesto ni por qué rutas se elimina. Esa falta de claridad abre la posibilidad de efectos indeseados que tal vez no se vean en el corto plazo y que solo aparezcan con el tiempo.

Para colmo, se carece de estudios de seguimiento y por lo tanto, se desconoce que ocurre si el paciente se aplica varias veces relleno durante años.

Técnica, calidad y seguridad

En un contexto de tantas incógnitas, detalles como la pureza del producto o la pericia del profesional que lo aplica se tornan cruciales. Una historia clínica completa, conocimiento anatómico preciso y condiciones estrictamente asépticas no son lujos opcionales, sino requisitos esenciales. Y aquí vale insistir: los rellenos no son terreno para improvisar. La naturaleza invasiva del procedimiento, aunque mínima, requiere un nivel de preparación y conocimiento que descarta cualquier aproximación ligera o amateur.

Protocolos de emergencia

Las flaquezas no concluyen aquí. Pues, las dudas alcanzan incluso a las estrategias para corregir complicaciones. Existe una enzima, la hialuronidasa, capaz de disolver el AH, pero no hay consenso sobre las dosis exactas que deben usarse en cada situación. El tipo de relleno, la zona tratada y la gravedad del problema condicionan la decisión.

La ausencia de un protocolo universal en el manejo de situaciones adversas coloca tanto a pacientes como a profesionales en una posición de incertidumbre cuando los resultados no son los esperados o cuando se presentan incovenientes.

La promesa de las nuevas tecnologías

Frente a estas limitaciones, las técnicas de diagnóstico por imágenes emergen como una herramienta prometedora para mejorar tanto la seguridad como la efectividad de estos procedimientos. La ecografía, por ejemplo, ofrece la posibilidad de visualizar la distribución del producto inyectado, su interacción con las estructuras vasculares circundantes y la localización precisa para eventuales correcciones.

Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto?

Los rellenos de AH no son ni la panacea milagrosa que algunos promocionan ni el peligro mortal que otros denuncian.

Se trata simplemente de una herramienta médica con beneficios demostrados y limitaciones científicas que todavía estamos tratando de entender.

Para quienes estén considerando estos tratamientos, la clave está en informarse bien, buscar profesionales experimentados y entender que, como en tantas cosas de la vida, no existen las soluciones mágicas sin riesgos.